日本人がマグロを食べ始めたのは、少なくとも縄文時代に遡ることがわかっている。この時期からすでに5000年以上が経過したが、その間も私たちはずっとマグロを食べ続けてきた。これからもきっと、できるかぎりそれを続けるだろう。

この記事では「食」に焦点を当て、マグロと日本人との関わりを見ていく。この5000年の間に、私たちとマグロの関係はどのように変化してきたのだろうか。私たちはマグロをどのようなものだと考え、そしてどのように食べてきたのだろうか。

マグロと日本人の長いかかわり

詳しい食の話題に入る前に、簡単にマグロと日本人の関わりを整理しておこう。考古学的研究によれば、日本人がマグロを食べ始めた時期は、少なくとも縄文時代にまで遡ることができる。例えば東北、南三陸沿岸にある縄文時代の遺跡の貝塚からは、マグロ属の骨が多く出土しており、マグロを漁獲するための骨でつくられた漁具が同時に発掘されている(佐藤・吉田 379頁)。

それからかなり後の時代だが、現存する古い史料にもマグロはしばしば登場する。マグロは昔「シビ」と呼ばれていたが(現在でも関西では、マグロのことを「シビ」と呼ぶことがある)、もっとも古い書籍では、奈良時代に書かれた『古事記』の中に、シビに関する記述が登場する。また、『出雲風土記』や『万葉集』といった文献にもシビが登場する(田辺 123-129頁)。

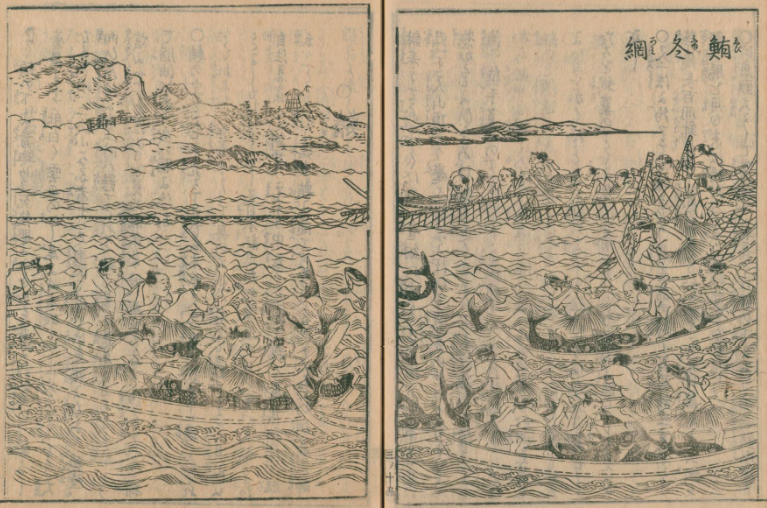

さらに時代が下り江戸時代に入ると、マグロの消費量は一気に増加し、大阪や東京の庶民の間でも食べられる食材になっていく。その背景には、江戸時代に日本中で漁業が発展し、いろんな漁具や漁法が各地で開発されるようになったことがある(中野・岡 118-119頁)。

明治維新が起き日本が近代化の道を突き進むようになると、それに呼応するように漁船の機械化が進んだ。また政府は明治30年に「遠洋漁業奨励法」を制定するなどして遠洋漁業を促し、それまで沿岸で行われてきたマグロ漁は徐々に沖合、そして遠洋へと移り、一度に漁獲される量も大幅に増えていった。

いまや、マグロ漁は世界中の海で行われおり、その結果として我々は日々スーパーマーケットなどで安いマグロを手に入れることができる時代に入った。それと同時に、マグロの資源量の問題が指摘されていることも記憶に新しく、マグロ養殖の進展も目覚ましい。マグロをめぐる状況は、変化し続けている。

ここまで、マグロと人間の関わりについて大づかみにみてきた。いよいよ「食」に絞ってその変化を見ていこう。

保存されるマグロ――塩漬け・乾燥

縄文時代からマグロが食べられていることは確かだ。ただし、正確にどのようにして食べられていたのかはわからない。

岩手県の宮野貝塚におけるマグロの骨等を調べた考古学者らによれば、縄文時代人らが食用していたマグロはおおよそクロマグロであり、その全身を集落に持ち込んで利用していた。また、鰓を除去したり、尾ひれを落としたり、魚体を切り分けるといった手順が、地域を越えて広く共有されていたという(佐藤・吉田)。

平安時代や鎌倉時代といった時期にも継続してマグロは食べられていたが、決して人気のある食材ではなかった。調理技術の進んだ室町時代、足利義満の時代でも、マグロは大きすぎて不味であるとして嫌われ、また名前が不気味である(シビが死を連想させること)ことから好んで食べられるものではなかった。似た地域で漁獲されるカツオが戦国時代に兵食として奨励され、魚の華形となったのに対し、マグロはいっこうに注目されないままの時期が続いたのである(柏尾 225)。

さて、マグロの消費量が上がり、庶民の口に入るようになったのは江戸時代である。現在は刺し身などで食べられることの多いマグロだが、この時期の一般的な食べ方は塩漬けであった。新巻鮭のように加工され、食べられていたという(中野・岡 92頁)。また保存食として、マグロを乾燥させた鮪節が全国各地でつくられていた。

冷蔵・冷凍の設備や技術がないこの時代において、マグロはどちらかと言えば保存食として食べられるものであり、どちらかといえば「下魚」の一種として認識されていた。この背景には、江戸初期におけるマグロの産地が、東北や北陸、中国・九州地方など、大阪や江戸といった都市から離れた地にあったこともあるだろう(田辺 144-146頁)。

19世紀の革命――醤油とマグロの「ヅケ」

19世紀に入ると、こうした状況が一変し、マグロは一躍庶民の食べ物として食卓に躍り出る。まず、関東地方の伊豆・相模、安房、常陸などでも大量にマグロが漁獲されるようになり、以前よりも新鮮な状態のマグロが江戸に届くようになった。

それと合わせて、重要な出来事が「醤油」の普及である。19世紀に入ると、関東一円で醤油が普及した。醤油はもともと和歌山の湯浅で生産され運ばれていたが、この時期には関東でも生産がはじまり、味噌づくりを行っていた豪農などが醤油づくりをはじめたことで、一般にも普及していったのである。

この醤油との出会いが、江戸時代におけるマグロの普及を促進した。醤油は塩分が濃く、マグロの生臭さを消すのに役立つだけでなく、長時間の保管を可能にする。このように醤油に漬け込まれたマグロは「ヅケ」と呼ばれた。

さらにこの時期、酢飯の上に魚の切り身をのせて売る、新しいタイプの寿司が華屋興兵衛によって江戸で考案された。これまでの発酵させる鮨(例えばなれ寿司など)とは異なり、興兵衛の鮨は酢飯の上に魚肉を醤油に漬けた「ヅケ」をのせたものである。

このように、マグロのヅケは江戸前寿司のその誕生時に大きく関わっており、江戸前寿司の広がりとともにさらに浸透していったのである。

冷凍・冷蔵技術の進展とマグロ食の多様化

明治以降に入ると、いまやないことすら考えられない「冷蔵・冷凍」技術の進展が、マグロと私たちとの出会い方をさらに変えていく。

明治30年頃には、徐々に冷蔵庫(当時は氷で冷やすものであった)が普及し、それに伴いマグロの刺し身が店頭などで食べられるようになっていった(田辺 102-105頁)。また、冷凍・冷蔵技術は大型漁船に組み込まれ、遠洋漁業を可能にすることで、マグロの漁獲量を増やす一助を担うようになった。

また、1960年代頃に普及した超冷凍技術により、遠洋漁業で漁獲したマグロを刺身用に提供することが可能になった。このことで、年間を通して安定してマグロの刺し身が食べられるようになっただけでなく、マグロの生食がさらに庶民の間に浸透していくきっかけにもつながっている。

年中、手頃な価格でマグロが手に入る――。そのような状況の中で食べ方はその後多様化の一途を辿っている。刺し身、鮨、丼、ユッケ、ステーキ、サラダ、カルパッチョ、ポキ……。海外の食べ方も輸入され、その幅は広がるばかりだ。

最後に見逃してならないのは、明治期以降、保存食としてのマグロは、主に缶詰として利用されてきたことである。ツナ缶もまた、我々の食卓に欠かせないものの一つであり、生食としての利用とは異なる広がりを見せている。

マグロと私たちのかかわりがこれからどんな風に変わっていくのか、その未来に期待したい。

参考資料

- 柏尾昌哉(1955)「カツオ専業漁業とマグロ専業漁業の生起 : 日本におけるカツオ・マグロ漁業の発展(1)」『關西大學經済論集』5(2): 195-233.

- 柏尾昌哉(1955)「カツオ専業漁業とマグロ専業漁業の生起 : 日本におけるカツオ・マグロ漁業の発展(2)」『關西大學經済論集』5(3): 328-379.

- 佐藤孝雄・吉田彩乃(2015)「縄文時代におけるマグロ属の利用:岩手県宮野貝塚出土資料の検討」『史学』85巻1/2/3号, 379-399頁.

- 田辺悟(2012)『鮪(まぐろ)』法政大学出版局

- 中野秀樹・岡雅一(2010)『マグロのふしぎがわかる本』築地書館.